從「不夠善良的我們」談關係中「選擇的自由」

真的只能「將就忍耐,直到太糟糕了,大不了離婚」嗎?如果做不做選擇,最後只有一種結局,那麼一個人就不是真正擁有選擇的自由。

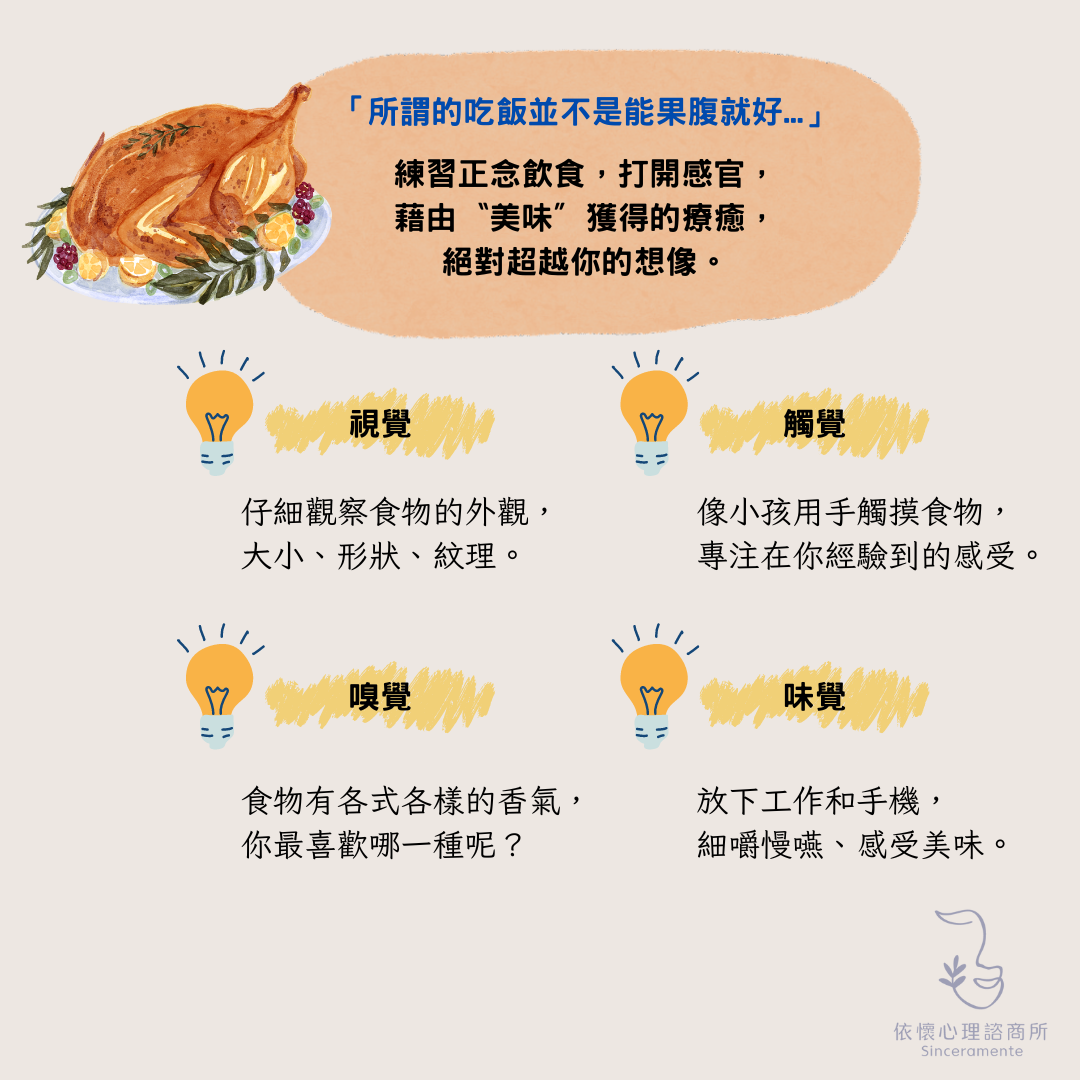

《煮咖哩看見美味關係》—不將就的幸福秘方

很多時候,兩人的各個層面,沒能像咖哩中豐富的食材一樣,在生命還沒有加給我們太多重擔時,便慢慢地煎香、燉煮,讓各樣食材漸次熬出甘甜、煮出鬆軟,讓多種滋味逐漸產生層次、慢慢調和。

致感情裡曾用盡全力的你

「失戀是一個跟自己走上極親密的過程。過程的解答,都不是別人建議的該去做什麼會比較好,而是一個機會,去整理那個在感情裡曾經用盡全力的你。」

愛你,以你愛的方式:關於愛的語言

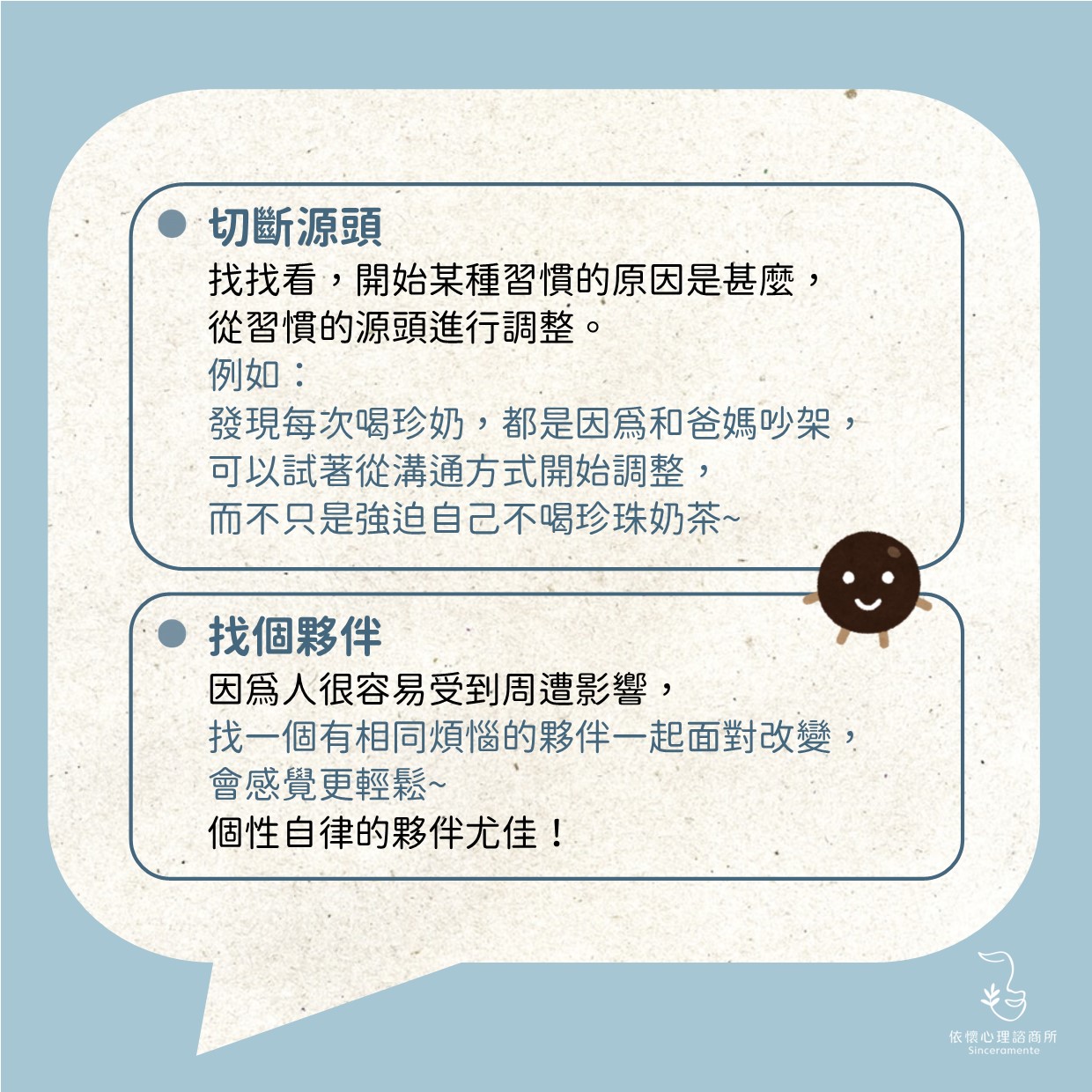

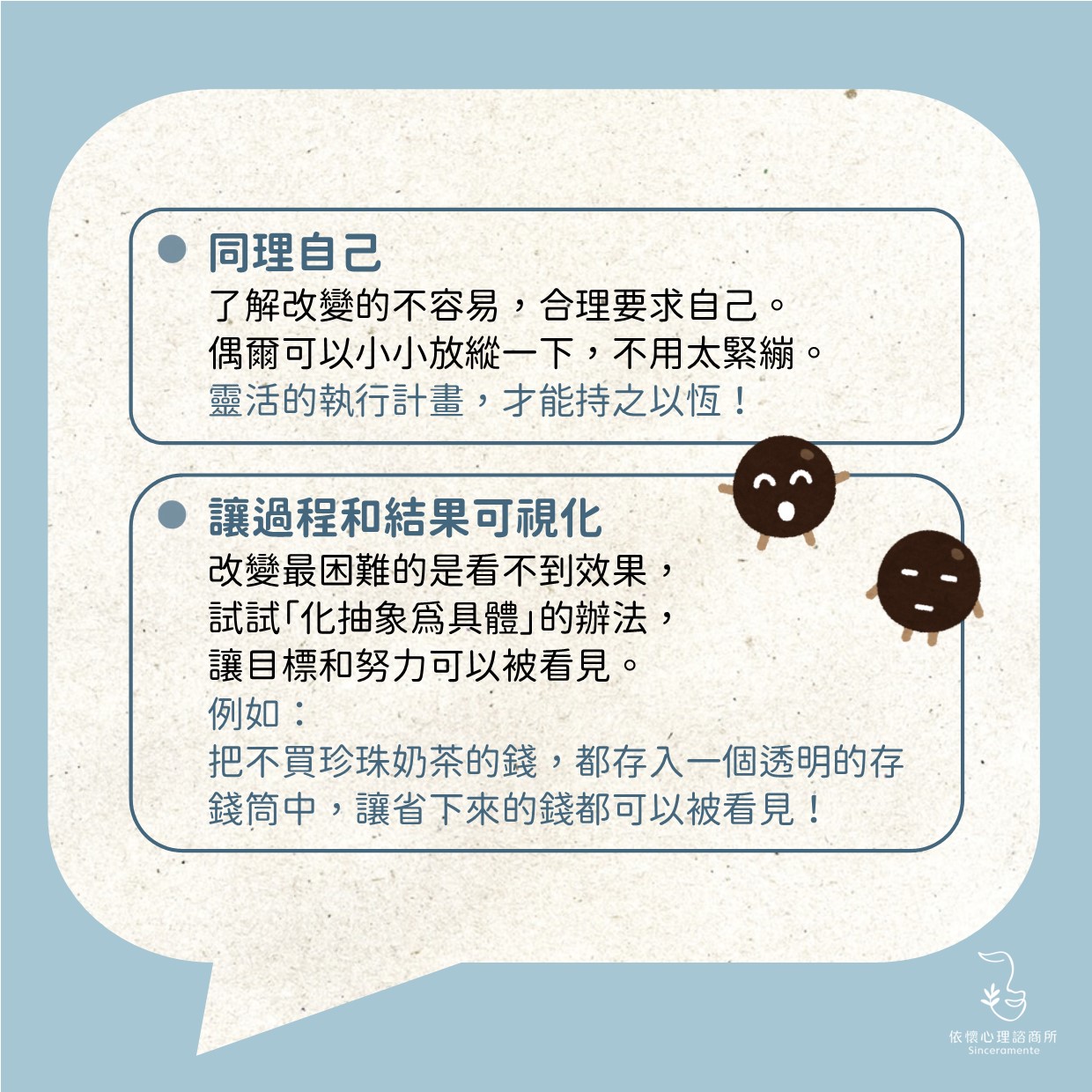

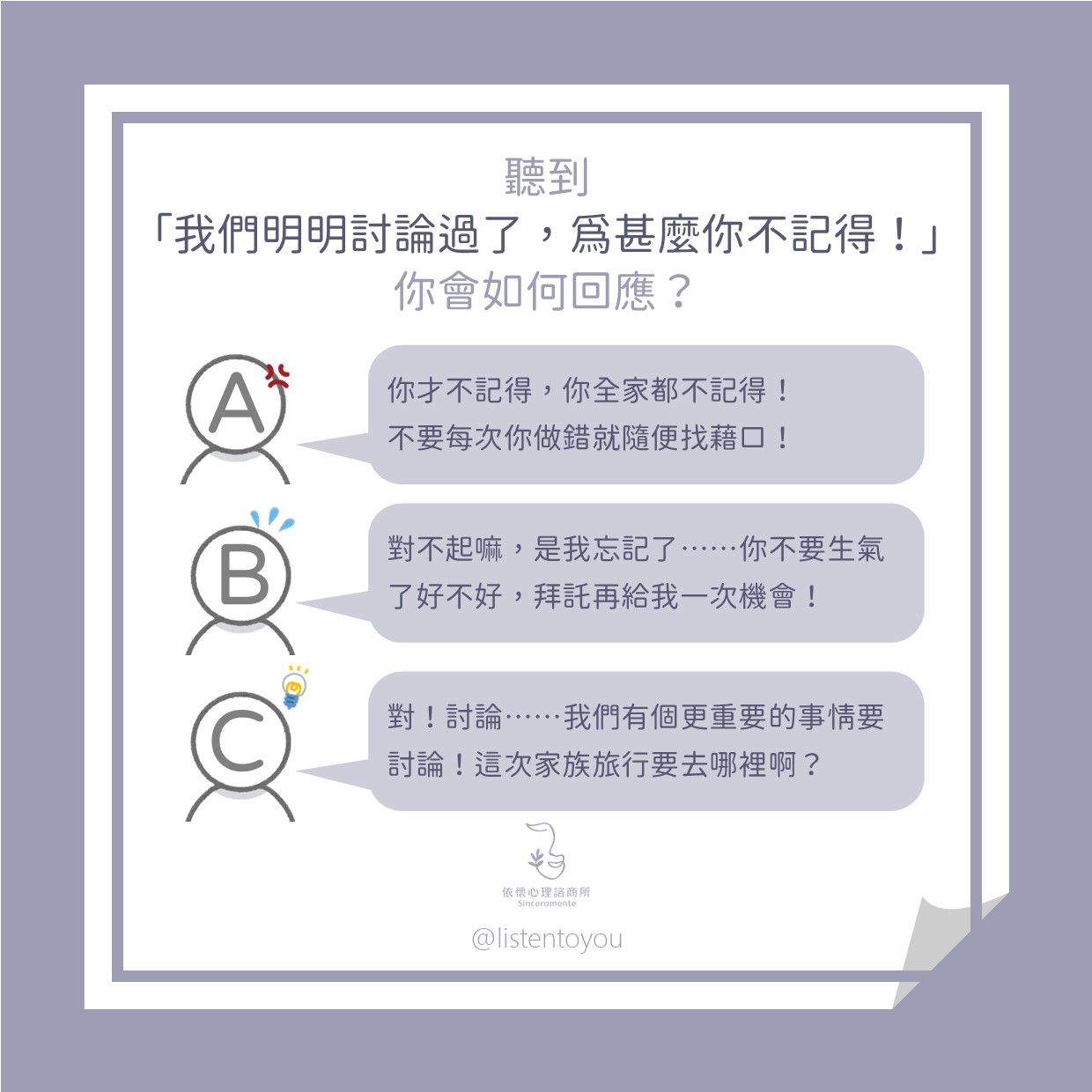

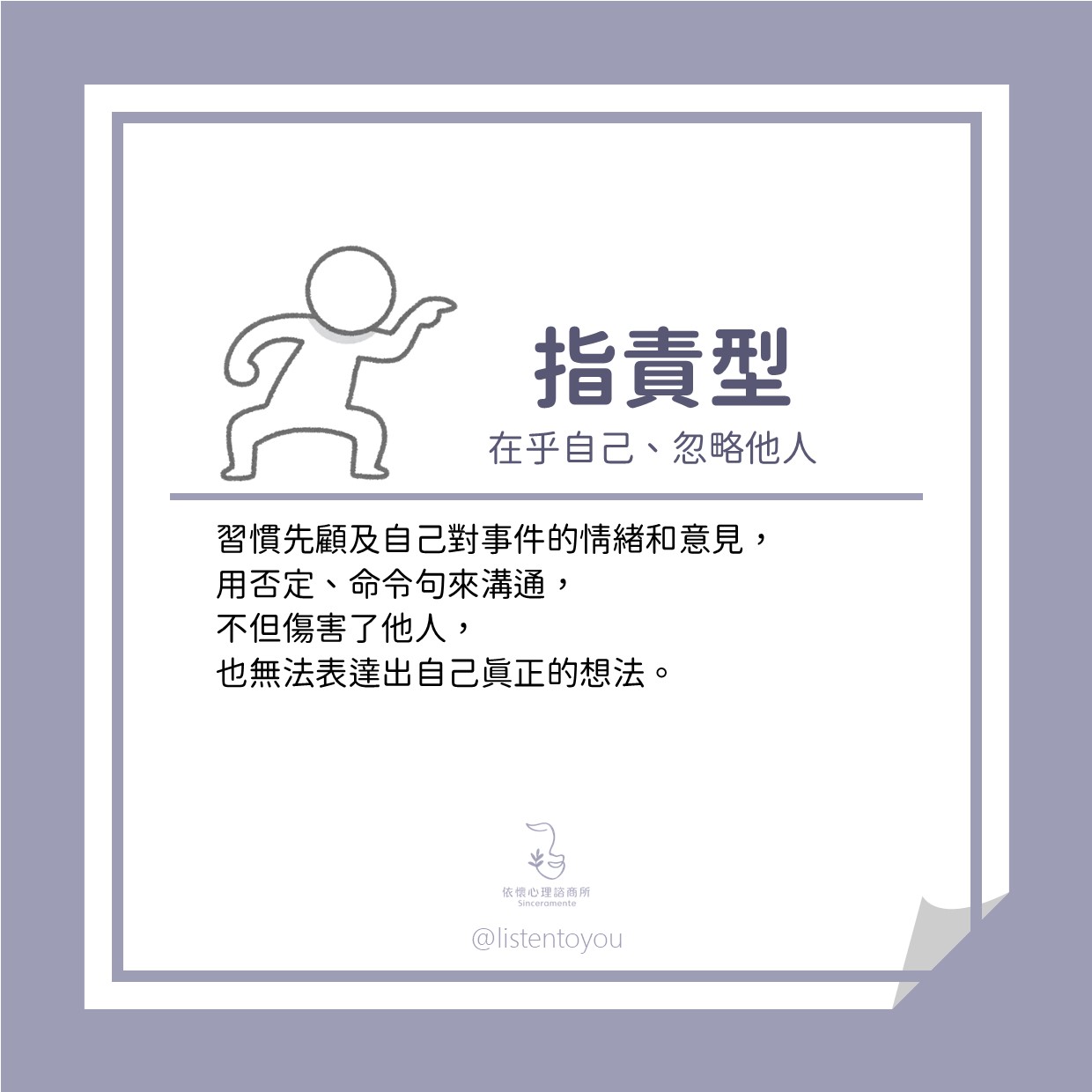

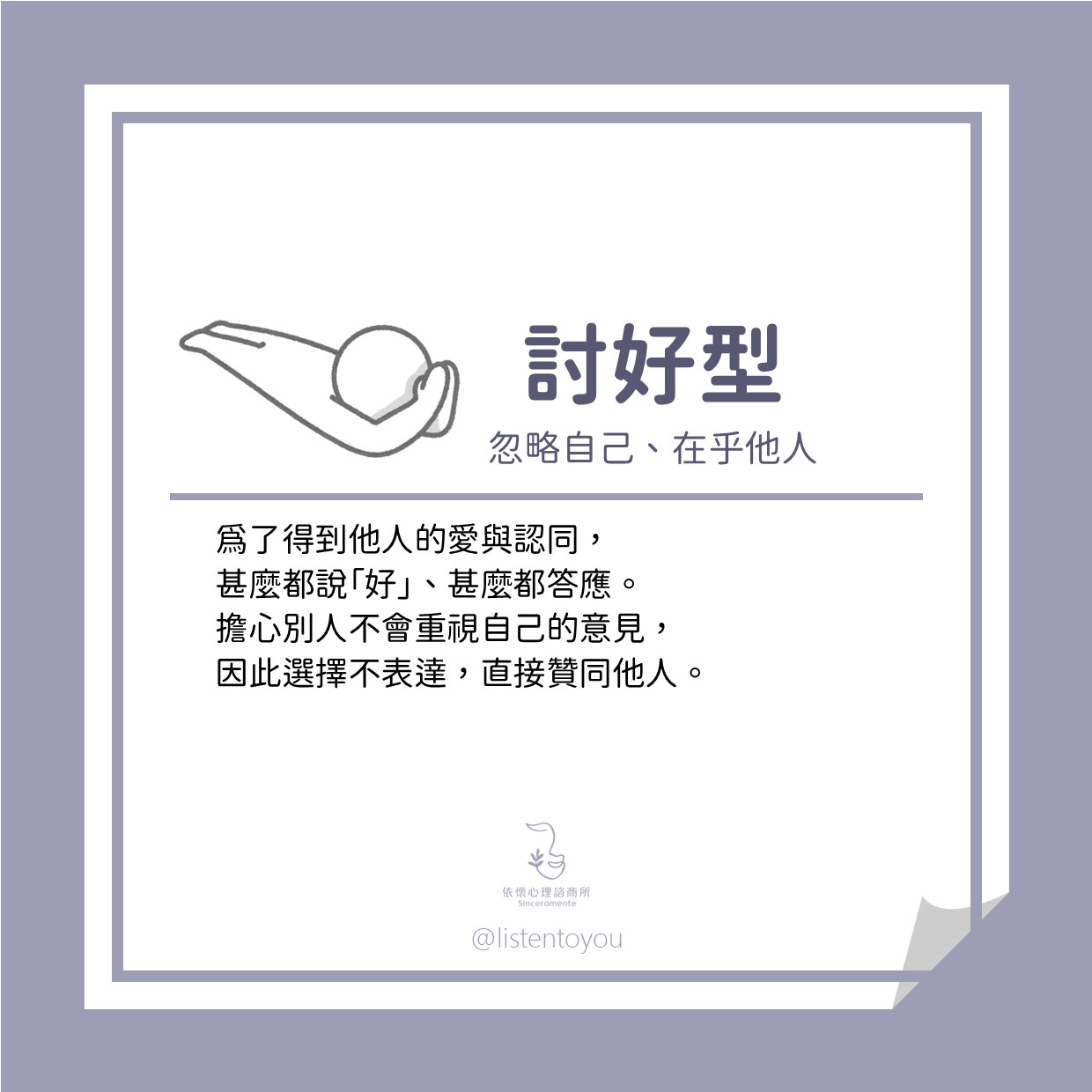

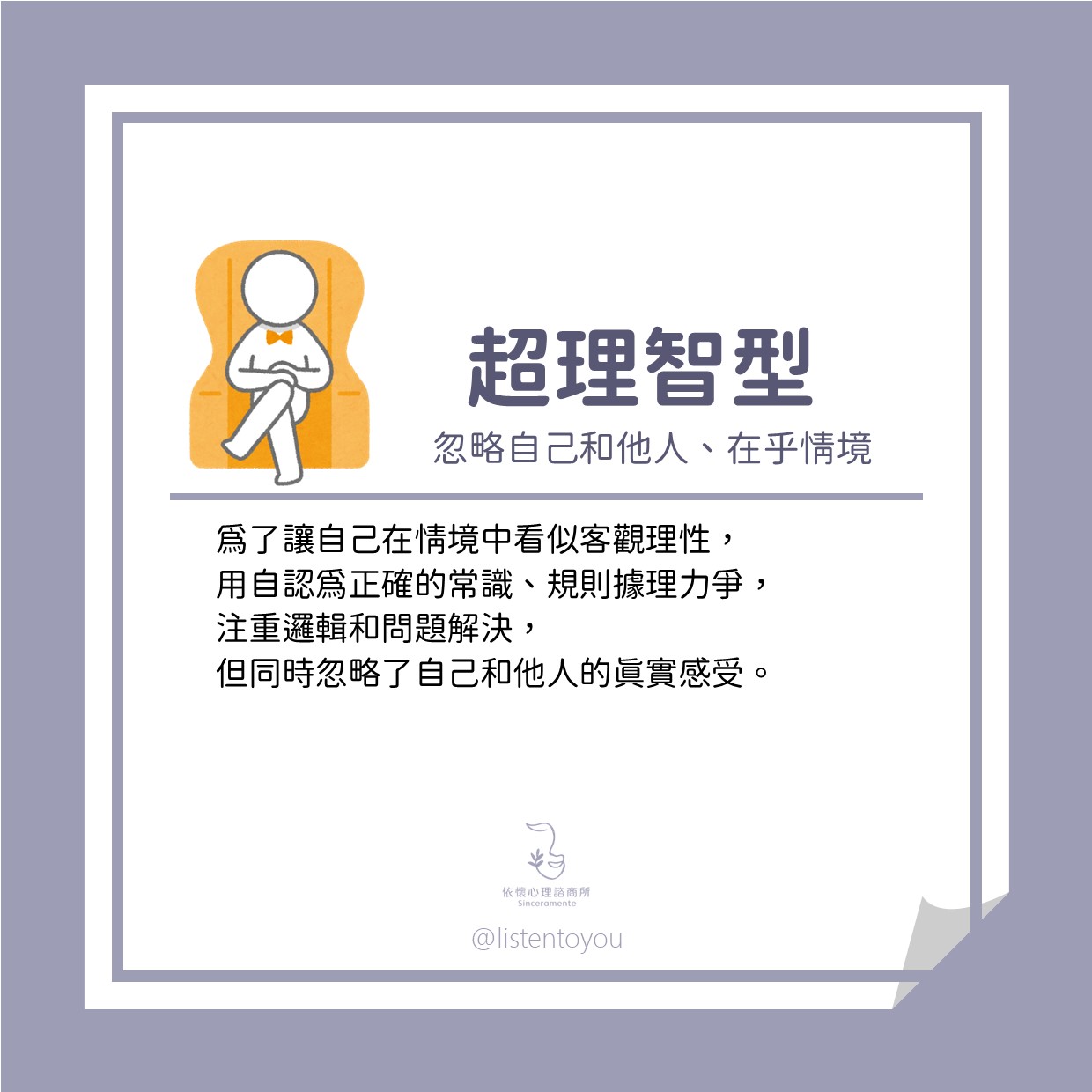

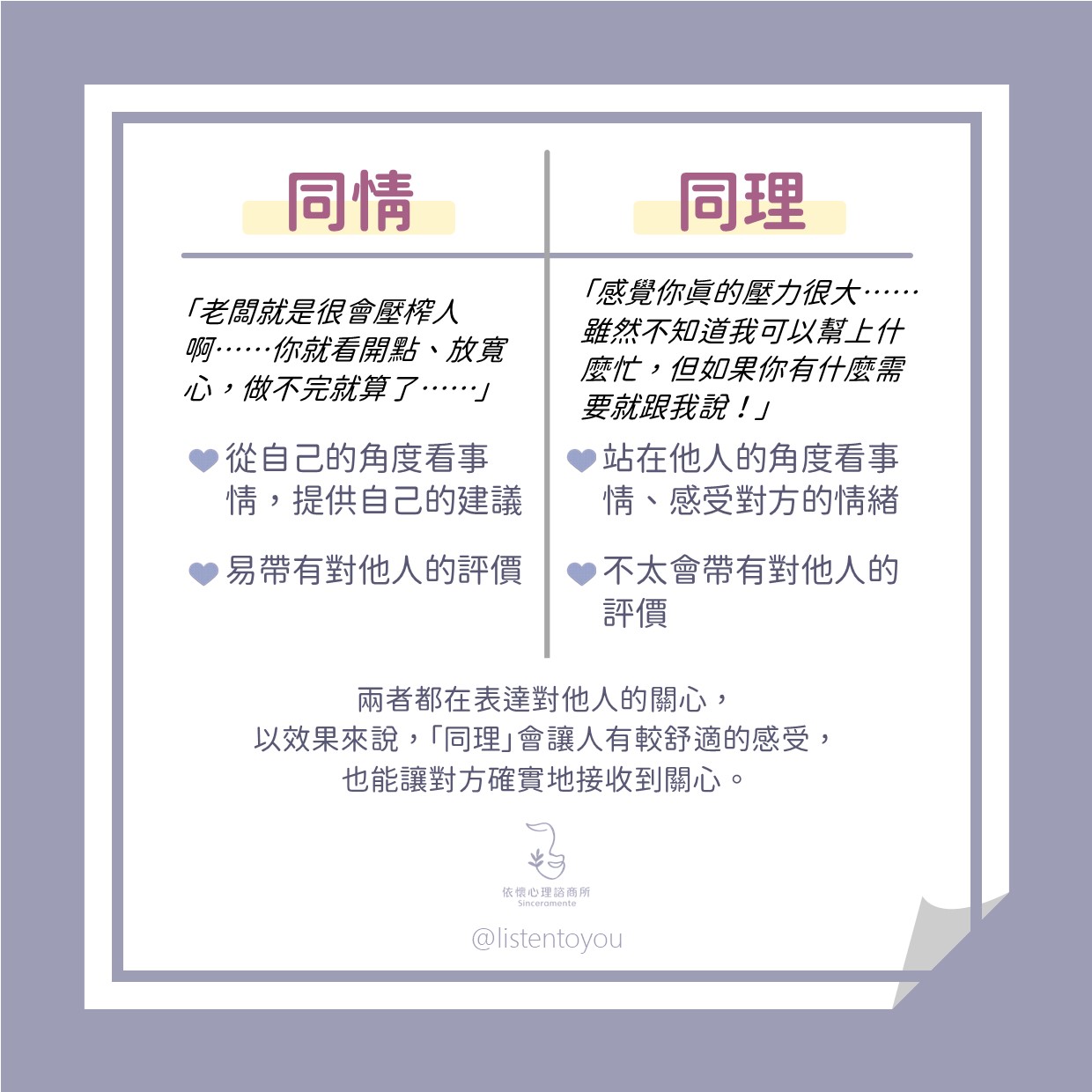

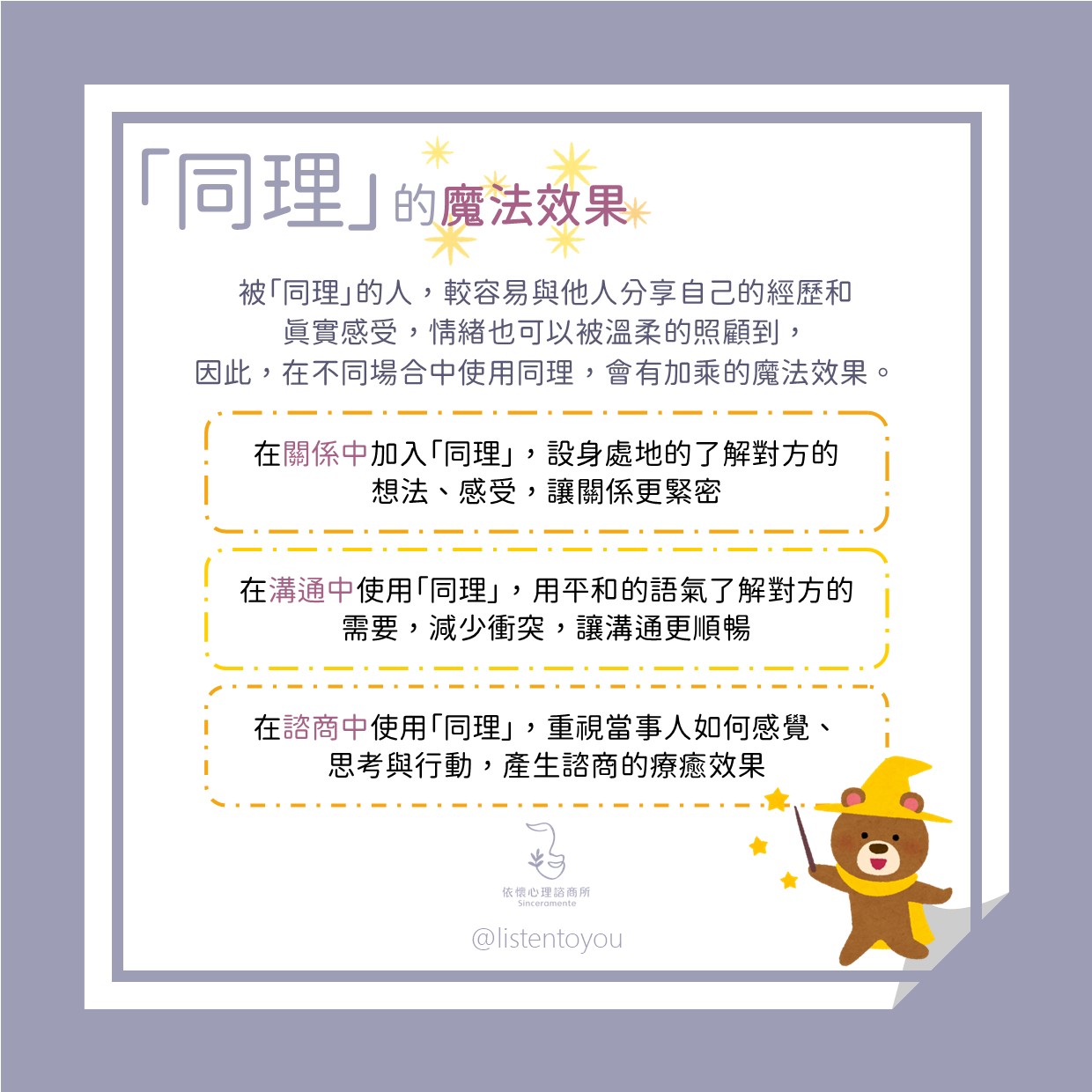

關係的溝通,除了要能真切聆聽對方的感受與需求外,也需要言語,以及行動上的回應。而適切的溝通,有助於加深這段關係。事實上,關係的溝通不僅限於口語的交流……

到底是誰變了?

在不同的階段會對伴侶有不同的期待,舉例來說:交往階段可能欣賞幽默、風趣、活潑好動的對象;若是關係進入家庭,尤其是在有了孩子之後,對彼此的需求可能就會轉向負責、體貼、包容和照顧。若是對方一直仍是原本的樣子,絕對不是他的錯(他只是原本的他),但另一方無法再感受到美好,甚至感受到了痛苦,也不是他的問題(他只是需求變了)。

對孩子說「沒什麼好怕的」所隱藏的殺傷力

「沒什麼好怕的。」鼓勵孩子探索新事物時,我們總是這麼說。

但這句話裡,卻隱藏著看不見的殺傷力……

討論親職問題前你需要甚麼?

父母要組成有默契的團隊,需要能覺察隨著年紀、角色的變化,自己與伴侶內心狀態和需求上的轉變,了解自己、了解彼此,才可以讓事半功倍。

我的成功經驗不一定會成為你的

「我教你,你就把東西分門別類放好……這很簡單啊……」「你為甚麼不先計畫一下,總是要臨時抱佛腳……」…

一窺腦中的小劇場:情緒啊,你想說些什麼?

情緒是我們與生俱來的天賦,也為我們帶來重要的感受。生命中那些最重要、最有意義的時刻,絕對少不了情緒參與其中。

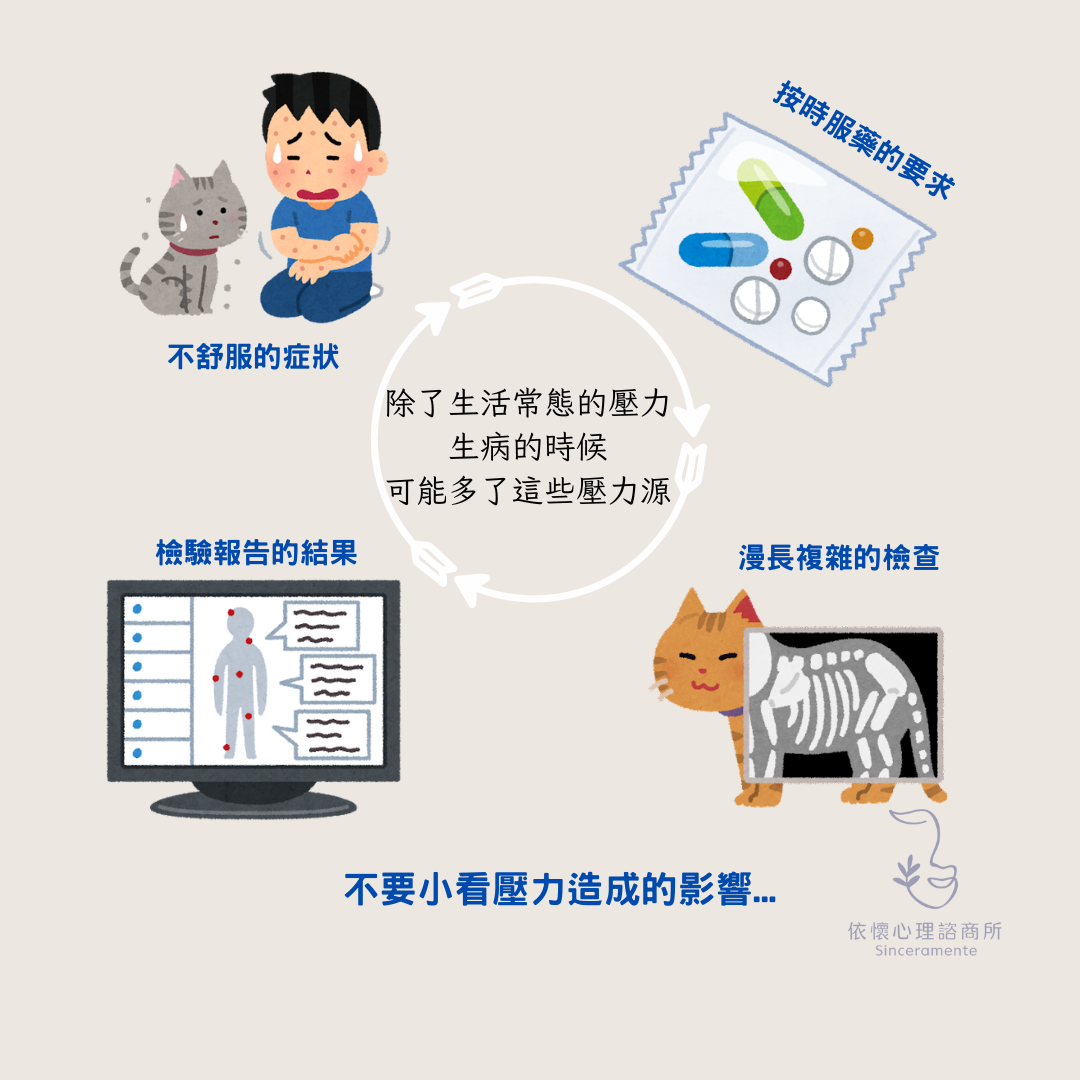

從持續紀錄找回對身心的掌握感

這些練習看似瑣碎,卻是當事人能主動一點一滴關注自己的身心狀況,並重新獲得掌控感與對自己負責任,很重要的基石。

關於高敏感這樣的天賦

「你是一個敏感的人嗎?」

對於別人的眼神、表情,你是否都會多加留心,甚至腦中不自覺有許多猜測呢?

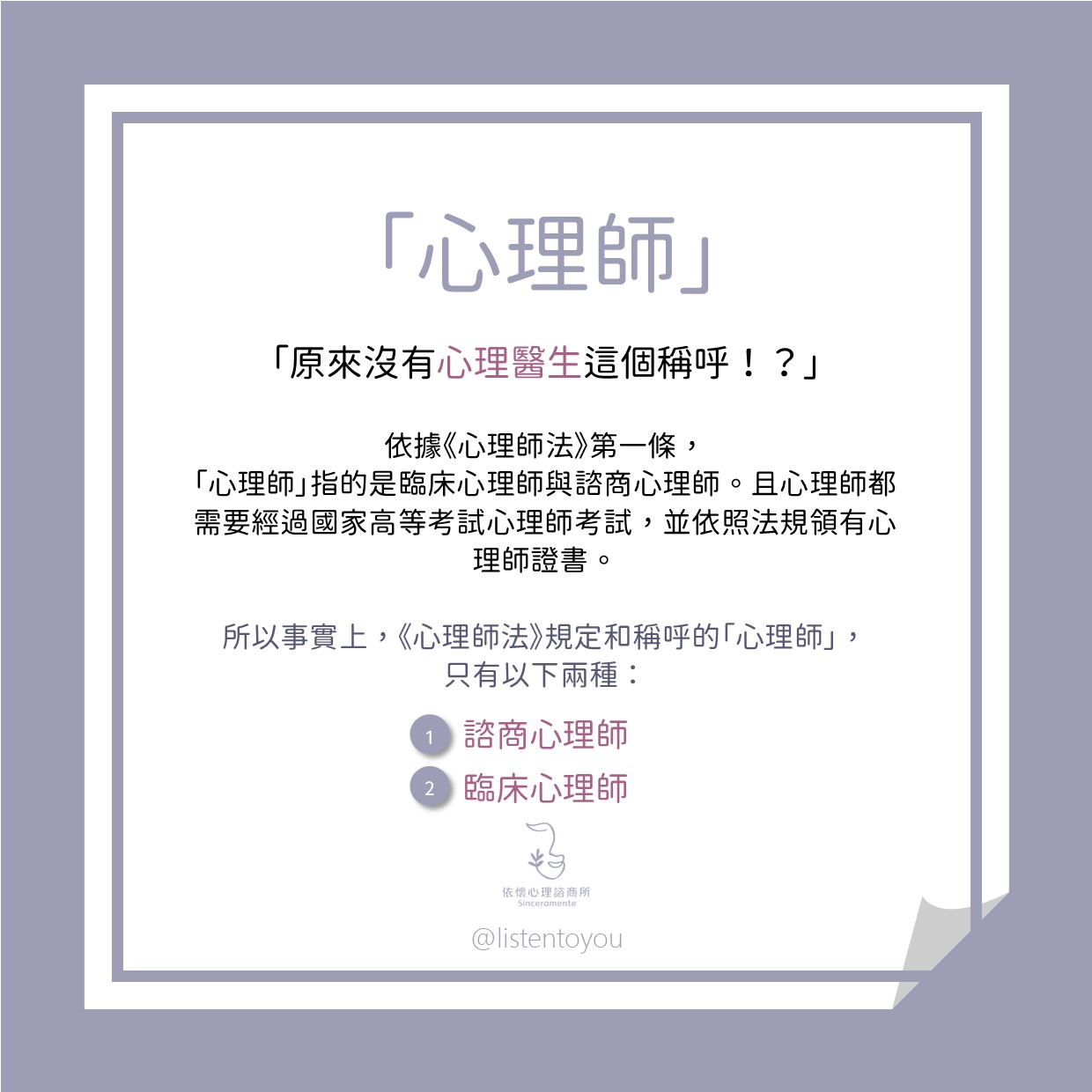

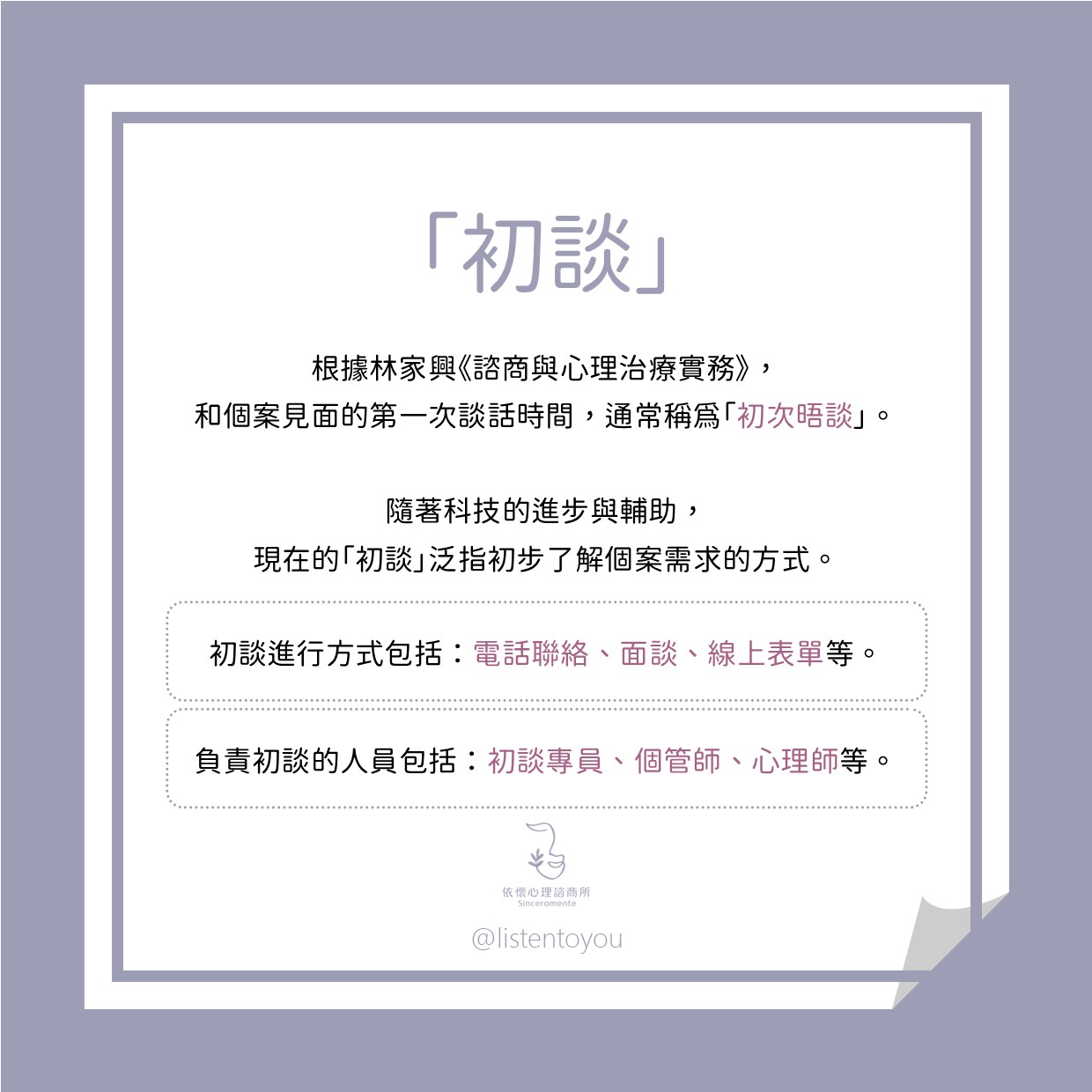

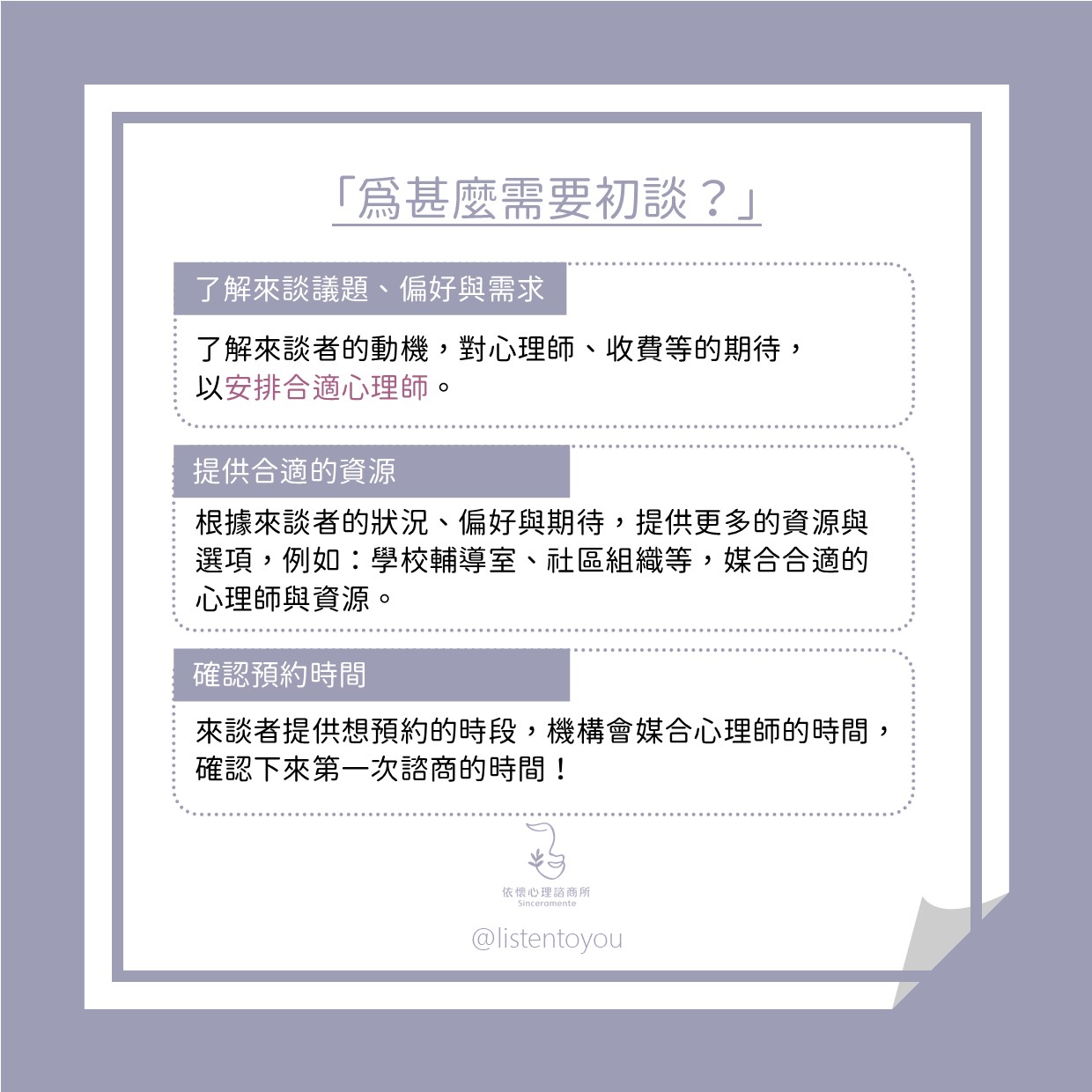

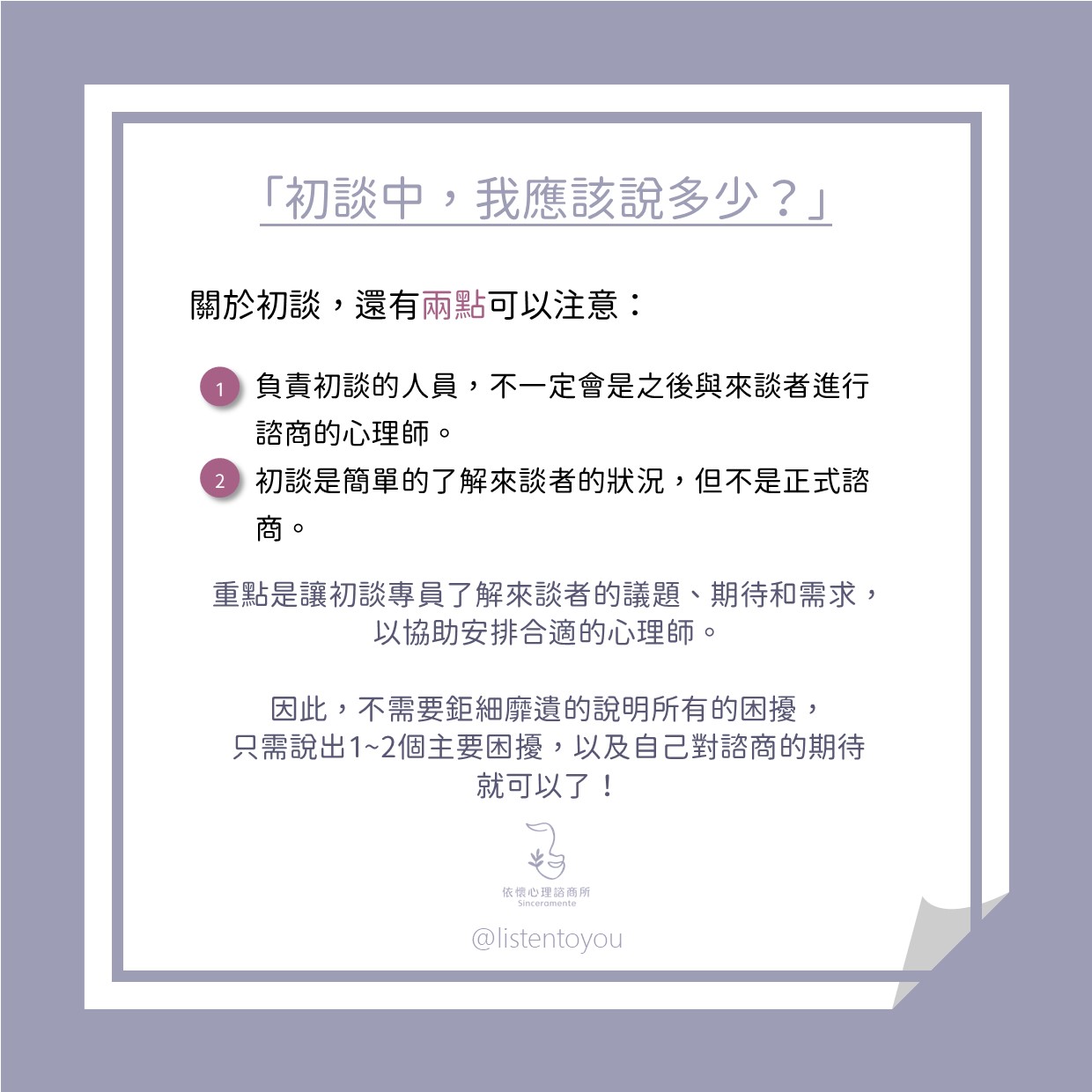

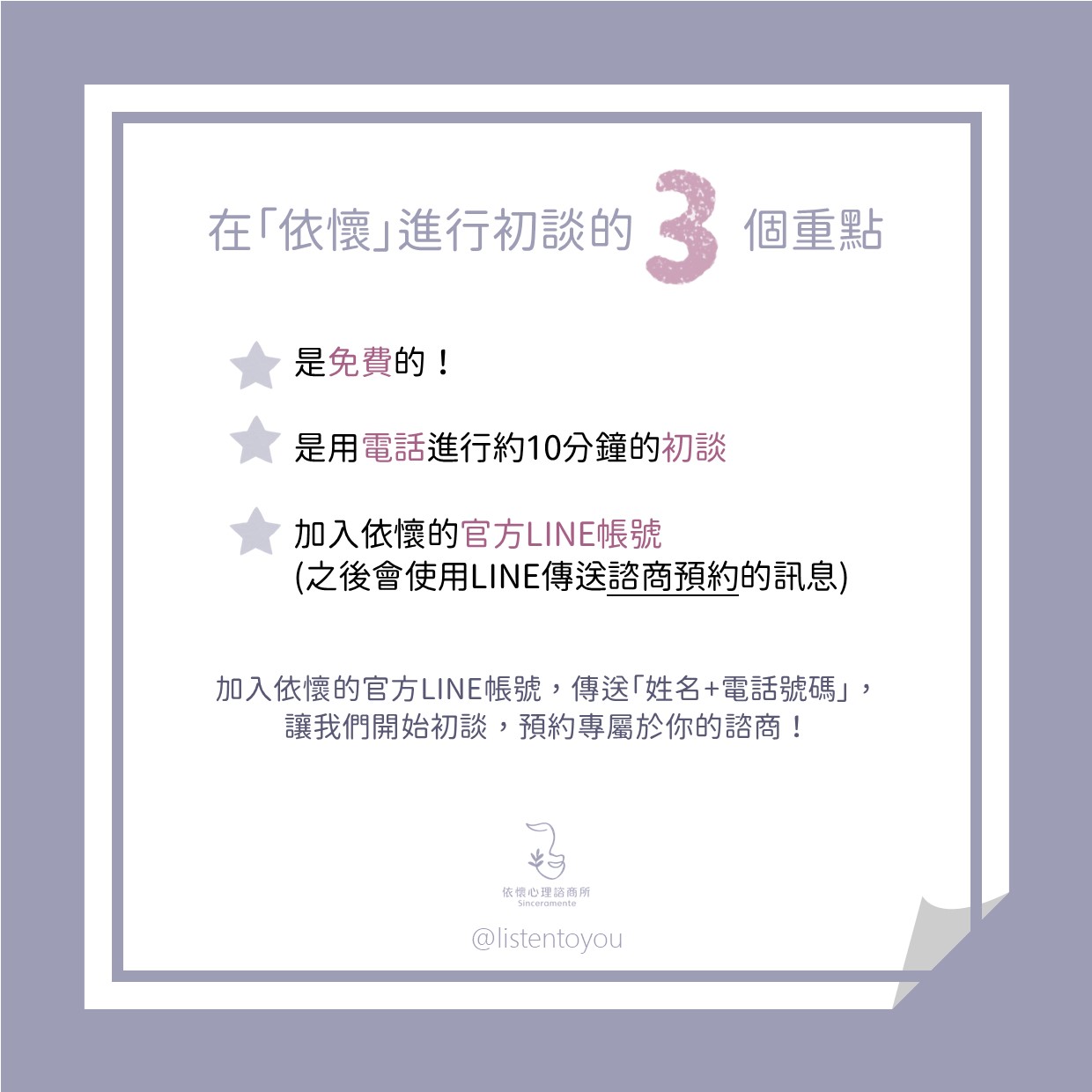

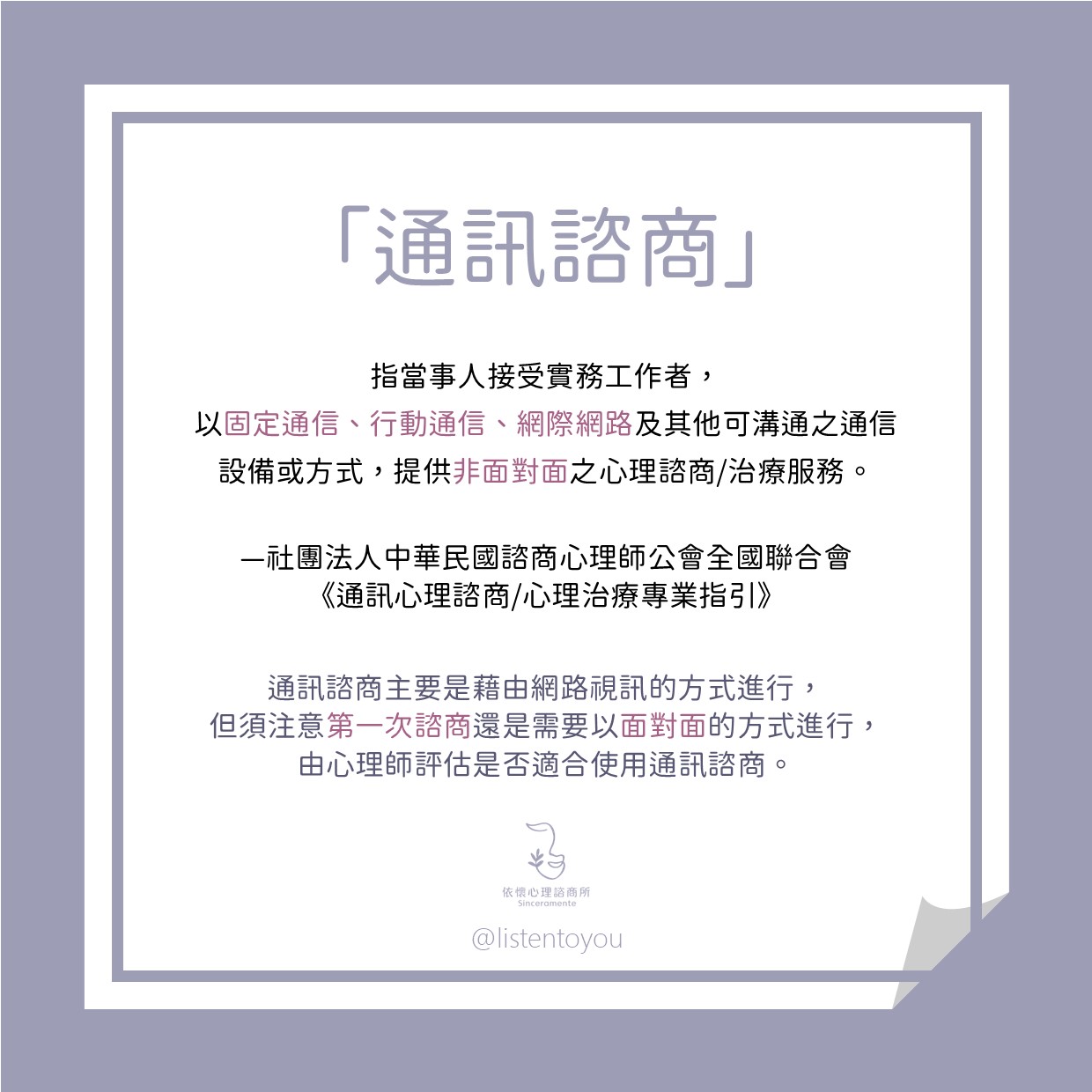

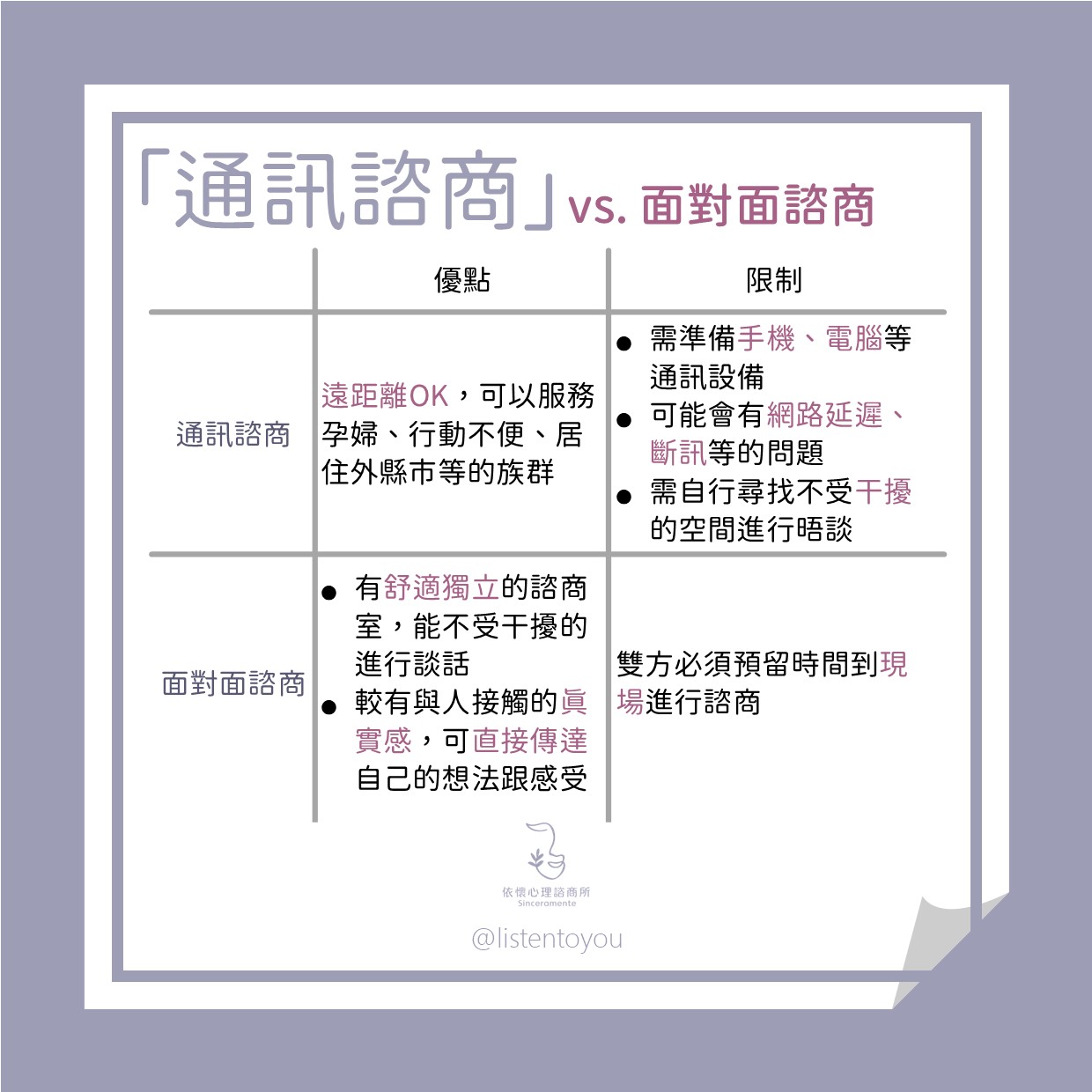

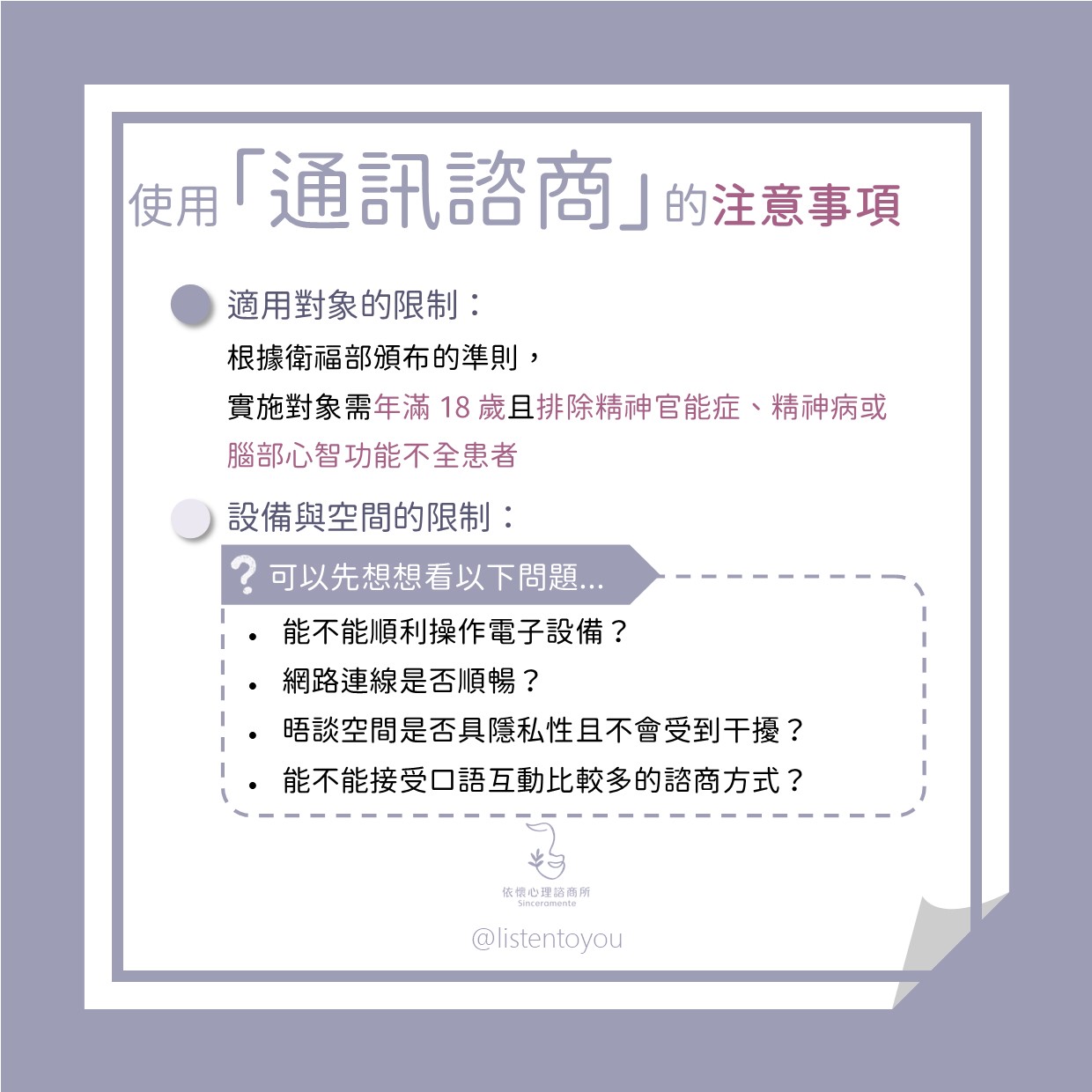

預約諮商

預約諮商

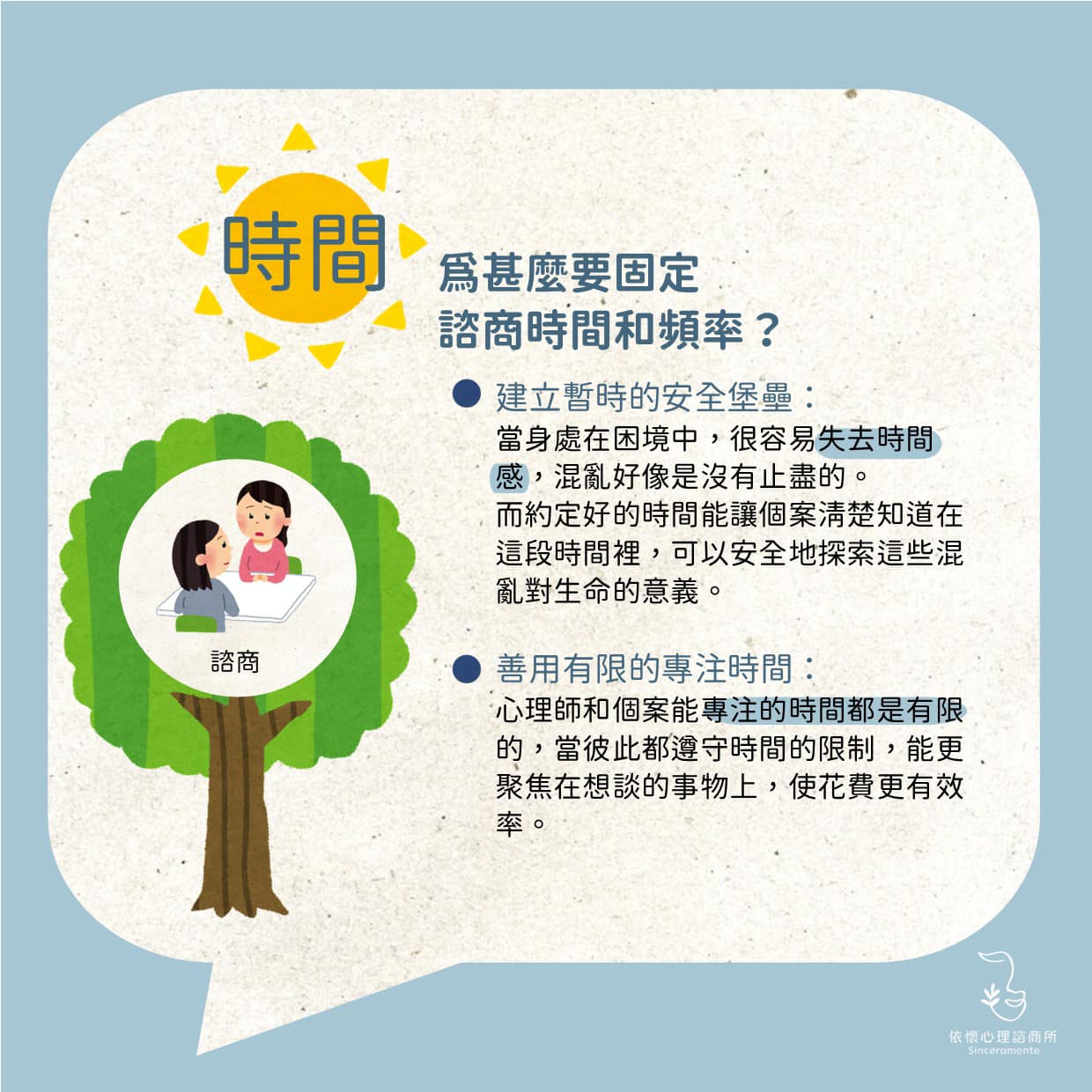

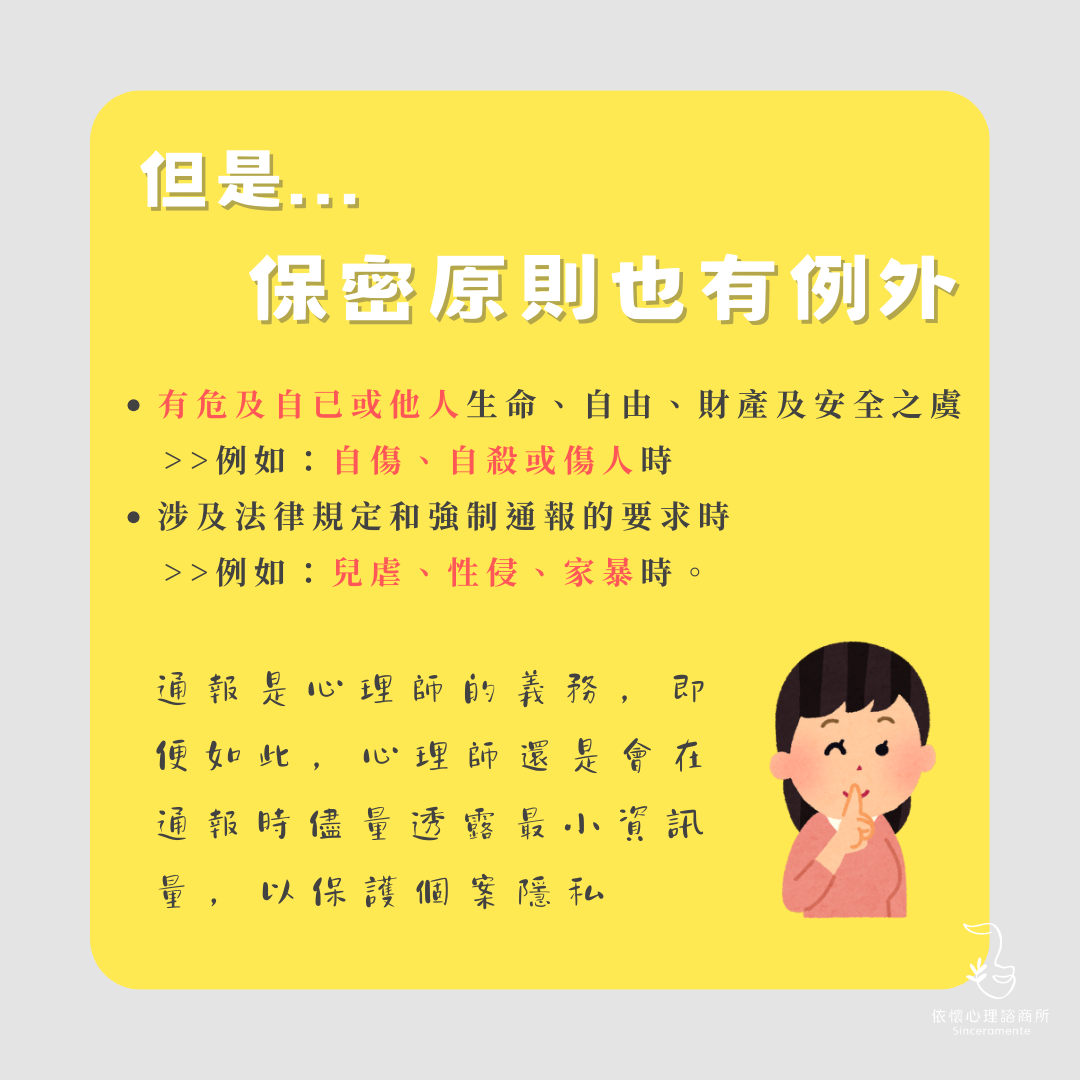

聊天以及心理諮商

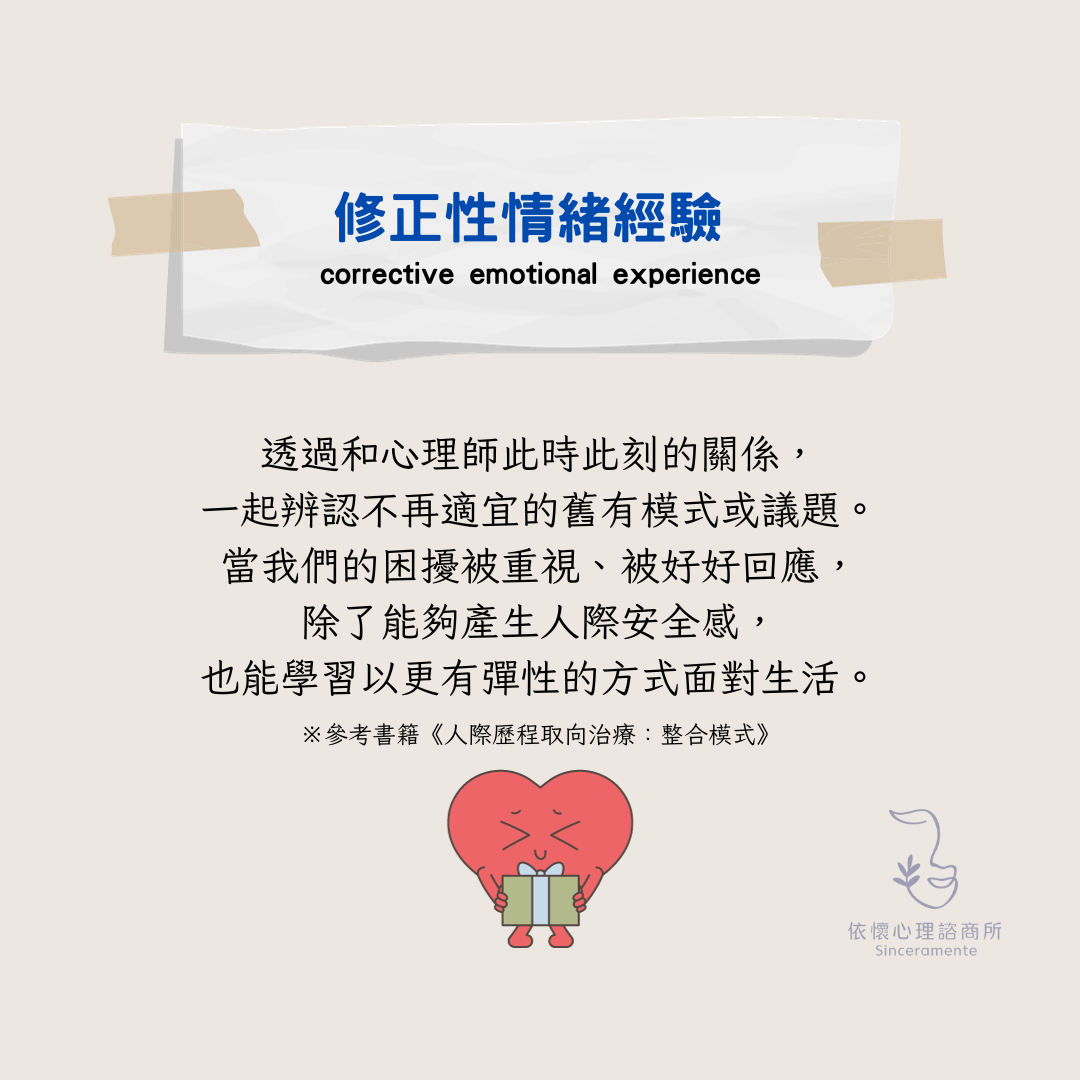

如果諮商就像找個朋友聊聊,那麼或許這個必要性是需要質疑的,但諮商真的就如上述所說,像是一個舒服的聊天行程嗎?

給想踏進諮商室的你:慢慢來,真的比較快

那個不舒服縱使未被提及,卻會像是背景音一樣,變化在生活的周遭,只是我們有沒有覺察到而已。

別讓忽視的感受,造成真正的傷害

「必須顧全大局」的信念枷鎖,有可能會長期忽略自己的感受,成為隱患。

先從小小的練習開始,預備好面對人際關係的難題

藏在如何拒絕後面的擔心,才是我們真正需要面對的困境。

不夠好的自己

為了讓自己變得更好,故事中主人花了很多力氣,逃離自己的影子。

或許,主人想逃離的,不是影子。

在日常生活中,認識未來的自己

在未來的工作職涯上有著無數的可能性,卻也相應著帶來許多面對選擇的焦慮與迷惘。

在「有限」中創造意義

面對「生命意義」這個問題,也是受時間、環境、老化及個人生命經驗的限制,在有限中想出的答案。

淺談韓劇的療癒性

創傷治療並非萬靈丹,有些創傷終生都可能伴隨左右,有時候,創傷治療也只能讓這心痛的感受比較能忍受。