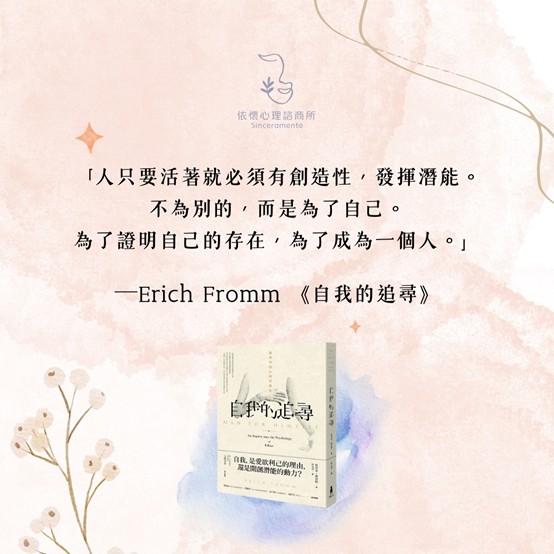

從《自我的追尋》看為他人而活的自己

實習諮商心理師/劉嬑潔

在生活中,我們常常身兼多種角色。

也許是某人的伴侶、孩子的父母、朋友的依靠,也是父母眼中永遠的孩子。

在這些交織的身份裡,我們用力付出、努力成為別人需要的人。

但汲汲營營的過程裡,卻會浮現一種失去自己的空洞感:「為什麼我這麼努力,卻越來越看不見自己?」

Erich Fromm 在《自我的追尋》中,指出人最深層的孤單,來自於「與自我的疏離」,我們太習慣活在別人的期待中,害怕失去愛、失去歸屬,於是渴望被認可、被喜歡、被需要。但在追逐這些目標的過程中,我們常常不知不覺,把自己遺落在身後,最後連自己也忘了原本的模樣。

在關係中的我們,可以照顧他人、為他人付出,是因為我們有與他人連結的渴望、需求,這份在關係中的「願意」,是生而為人重要的一部分,也讓我們感受到生命的意義。但當這份付出成了生活的全部,我們慣性地將自己的需求一再延後,甚至學會對自己說:「沒關係,我不重要。」

那麼這份愛,終究會以失去自我的方式,悄悄地吞噬我們。

當我們看見「為他人而活的自己」時,並非要把它刪除,它的存在讓你可以好好愛人;但同時我們也需要「為自己而活」,在關係中練習被愛、被照顧。簡單來說,就是在關係中我們既要有愛人,也要有被愛的能力,每個人都有脆弱、需要被照顧的那一面,只是一直以來,被你藏的太好、太深而已。

這並非自私,而是在練習平衡;也不是逃避責任,而是在找回照顧自己的力量。

預約諮商

預約諮商